追忆王锺翰先生六十七载教育人生

2010-10-17 供稿:民大新闻网

(一代大师清史钩沉)

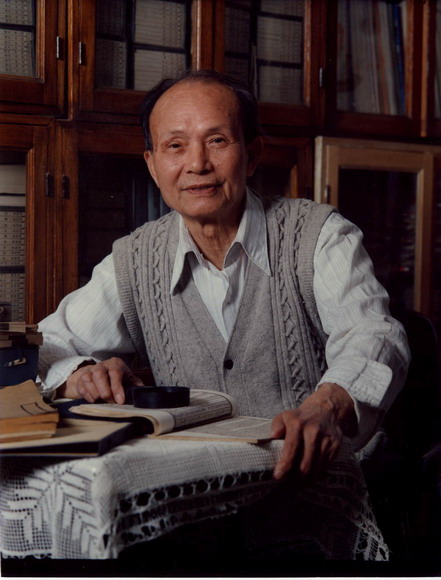

2007年12月12日凌晨2点55分,我国著名清史、满族史、民族史专家,中央民族大学终身教授王锺翰先生因病医治无效,在北京逝世,享年九十五岁。学界同仁震惊哀叹,追忆泰斗;弟子后辈满目愁云,缅怀恩师。泪眼纵横之际哲人已逝,其风范长存。王先生六十余年的学术经历,正是一代中国知识分子艰苦奋斗历程的真实写照,既普通又不同凡响。辉煌杰出的研究成果与正直谦和的人品使先生成为继往开来、彪炳青史的学术大师,并赢得了国内外学术界的广泛尊敬。

1913年农历四月二十七日,王锺翰先生出生于湖南省东安县的一户农家。1934年毕业于长沙雅礼中学,因主编校刊,显露才华。同年考入燕京大学历史系,1938年、1940年分别获得历史学学士和硕士学位。毕业后王先生曾担任史学大师陈寅恪先生助教,受益颇多。1946年远赴美国哈佛研究院进修两年。归国后,王先生担任燕京大学历史系副教授,兼任哈佛燕京学社引得编纂处代副主任,1952年调入中央民族学院研究部,1956年任历史系教授。王先生热爱教育事业,以终身教授身份,先后指导硕士生、博士生、博士后三十人左右,其中许多人已成为清史和满族史研究领域的著名学者。

一、师承名家,读史救国

王锺翰先生1934年考入燕京大学历史系,师从邓文如(之诚)、洪煨莲(业)、顾颉刚诸先生。王先生秉邓师教诲,行文字斟句酌,晓畅通达;承洪师心愿,立志专攻清史,此生不渝。其时,恰值民族危亡之际,通习文史的王先生为何选择清史作为毕生的研究方向?这背后是爱国情深的赤子衷肠。

当时,日本帝国主义已侵占东北三省,又控制察哈尔、热河,并对华北虎视耽耽。1935年冬,平津高校爆发“一二•九”学生爱国运动,敦促国民党当局力行抗日。数月后,学校复课,第一节便是洪业先生的史学方法课。洪先生匆匆进入教室,坐于讲桌上,不发一言,静静吸起烟斗。台下,同学们面面相觑,愕然不解。突然,洪先生拍案而起,慨然说到:“同学们,现在日本人侵略我们,国家已危在旦夕了。我们打不过人家,怎么办?有本领的,可以拿起枪杆子去和日本人干。可是我们读书人没有这个本领,我们就不和日本人干了吗?读书人也应有自已的本领,那就是我们要用笔杆子和日本人一争高下!日本人狂得很,他们说,世界汉学中心从来不在中国,先是在英国、后来在法国,现在是在日本。他们说中国人没有能力,我们一定要争口气,把汉学中心抢回我们中国北平来。”洪先生在忍无可忍之境下喷发出的心声,强烈震撼着立志治史的莘莘学子们。眼看日本帝国主义很早就开始投入大量经费鼓励日本学者研究中国东北史和清史,试图为把中国东北变成永久的日本独占殖民地提供“理论依据”,一代爱国学者决心用历史事实证明东三省是中国不可分割的领土,并力争在学术上赶超日本。

王锺翰先生在这种心态和形势下,客观的分析了日本人之所以敢夸口汉学中心在他们那里,并非其它研究领域比中国学者领先很多,只是依仗在东北史和清史上比中国占先。而日本人积极研究东北史和清史,不惜代价地搜集档案、资料,考察风土文物,其根本目的是为伪满洲国的存在提供虚饰的证据,妄图将他们一手制造的满洲国从中国领土上脱离出去,成为其独占殖民地,所以要抢回汉学中心来,关键之一即是争夺清史中心。于是,王先生决定以清史作为自已的专攻方向,并为之奋斗终身,希望自已的研究成果能够与国家和民族的命运联系起来。

这番深深爱国之意为许多同行所称道,著名史学家白寿彝先生为庆祝王锺翰先生八十五岁华诞的文集作序,赞曰:“当年他服膺天下兴亡的古训,耻史与国之偕亡,愤然立志专攻清史,志向之坚,用力之勤,为师友辈所赞赏。”

二、博学于文,自成一家

立下读史兴邦的宏愿,王锺翰先生开始用毕生精力践行赤诚之心,逐渐成为中国当代著名的清史、满族史专家。

清心治史,笔耕不辍,从1936年发表第一篇史学文章起,先生先后发表专题论文百余篇,出版、主编、点校、辑录著作多部。可谓著作等身,成绩斐然,开创清史、满族史研究之新风。

自1937年发表《辨纪晓岚手书简明目录》一文,王先生便踏上了专攻清史之路。上世纪40年代,先生撰成《清世宗夺嫡考实》及其姊妹篇《胤祯西征纪实》,以宏富的史料、翔实的考证、缜密的思辨、流畅的行文,将雍正帝继位这一清宫悬案的研究提升至新的水平,在清史研究领域一鸣惊人。新中国建立后,他渐渐转向满族史研究领域。为使满族史成为一门独立学科,先生承担了大量基础性工作,筚路蓝缕,实具开创之功。至1956年,王先生发表论文《满族在努尔哈齐时代的社会经济形态》和《皇太极时代满族向封建制的过渡》,基本解决了学界争论已久的关于满族入关前的社会经济形态问题,文中之观点在学界产生了较大影响。同时,他也在史学钩沉的步步实践中将治学套路由单纯的考据上升到了理论与分析相结合的阶段。

在总结中继续突破,王先生的第一本论文集《清史杂考》于1957年面世,代表着当时中国清史研究的最新水平。70年代,他参与点校《清史稿》,并独力点校400余万言的《清史列传》。桑榆未晚霞满天,65岁之后,王先生撰写论文近百篇,其中多篇被译成英、意、德、日等国文字,刊于《清史问题》、《东亚史研究》、《当代满洲》等杂志。此外,他还担任《满族简史》定稿通纂,主编《四库禁毁书丛刊》、《中国民族史》,辑录《朝鲜< 李朝实录>中的女真史料选编》,并参加编纂《中国历史地图集•东北卷》、《中国历史地图集释文汇编•东北卷》等书。综观过往,经其整理点校的清史、满族史典籍多达上千万言。其中,《清史杂考》、《清史新考》、《清史续考》、《清史余考》、《清史补考》等五部论文集,逾百万言,悉数清史、满族史研究各领域,均系清史、满族史研究领域之力作。

治史之路荆棘塞途,但在山重水复之后必将迎来柳暗花明与康庄大道。王锺翰先生之作至今仍被海内外清史学者视为必读经典。其编著的《满族简史》与《清史新考》获国家级优秀著作奖和日本满州学协会个人著作成果优秀奖,而《中国民族史》更获1995年中国图书奖殊荣。德馨而饱学,王先生于1991年获国务院颁发的特别贡献证书,1996年获北京市第四届人文社会科学成就奖,1997年获中国人民大学吴玉章奖金历史学一等奖,同年又获上海宝钢教育基金优秀教师奖,1999年荣获国家社会科学基金优秀成果一等奖。

长年探索中,王先生形成自己独特的治学路径和学术风格。总体上,他着眼于对历史整体性宏观把握,其经典之作《清代八旗中的满汉成分问题》、《清代民族宗教政策》等堪称这方面的集大成者;具体分析论证时,力图展现历史的多层次和与其对应的时代本质;方法论上,他自如地运用历史唯物论来分析民族矛盾和民族战争性质;学科建设上,他将满族史与清史研究结合起来,补史料之不足、证历史之不言。

六十多年的学习和研究经验,先生不曾讳莫如深、缄口不言,而是毫无保留地传授给每一位端坐学堂的学生。直至耄耋之年,他仍然把自己大量的精力投入教学工作,孜孜不倦地为史学研究培养接班人。作为人人敬仰的历史学家,先生对学术的痴慕不仅仅是青灯照壁下的苦心孤诣,更是五尺讲台上的心血倾注!

六十七载教育生涯

近代腥风血雨,文人自危,往往躲入书斋,闭门谢世。王先生则反其道而行,以读史救国之心传道授业,毅然投身教育事业。回顾往昔,王先生曾经感慨:

“我所仰慕的长一辈的老师和学者中,虽然学问各有所长,社会观念和生活态度也不尽一致,但有一点却是相同的,那就是在国难当头的时候,都有深沉的忧患意识,并以这种意识来支配着他们的学术探索。陈寅恪先生如此,陈援庵先生如此,邓文如、顾颉刚、洪煨莲先生也都如此,他们不仅在学术造诣上达到很高境界,而且在人格上具有极大的吸引力和感召力,正因如此,才有那么多的学子仰慕他们,追随他们,才使我们国家在经历患难之后而能将其学术文化和道德传统不绝如缕地传承下来。他们的这种风范和感召力,恐怕是我们今天的学子很难领会到的,但却是我们所应大加提倡和弘扬的。”

此番深沉呼唤,道出学问之本,即教育初衷本不应是高官厚禄、金银满堂,而是对社会的关注与国家的热爱。字里行间满载着王锺翰先生心忧天下、兴国安邦的高尚追求,寄托着他对后辈诸君的美好期望。这是王先生教育生涯的缘起与灵魂。

一、师道典范,严谨治学

古语有云:“教不严,师之惰。”王锺翰先生秉承邓、洪二师家法,对于学生在生活上关怀备至、在学习上严格要求。他以身作则践行虚怀若谷与精益求精,为学子们树立典范。师道传统,他谆谆教诲初涉史学的年轻人,种种可为与不可为,即:

其一,言行一致,不可歪曲历史、文过饰非;其二,甘心寂寞,不可朝三暮四、见异思迁;其三,思想领先,不可墨守成规、固步自封;其四,博学语言,不可盲目贪多、浅尝辄止。

传承王锺翰先生做人治学精神的弟子们,至今回忆恩师亦是满目崇敬与感怀:宽松的学术氛围之下,王先生辛勤育人不遗余力、严谨治学巨细靡遗。他把毕生所学倾囊相授,教会学生们在无涯的史学海洋乘风破浪。语言工具与文字功夫正是他传给后辈们的两把治史钥匙。

为更好地研究清史、满族史,师从王先生的学生,都被要求学习满文。达力扎布教授是先生1992年招收的博士研究生,他回忆:“王老对语言工具的掌握要求很严,现在想起,真的帮助很大。我是蒙古族,当学生时,王老要求我除了掌握英文、满文之外,还必须学习蒙文。当时不以为然,以后研究碰到一些用蒙文记载的史料,许多学者一筹莫展时,才发现我掌握了蒙文能带来多大的好处。”在先生的治学理念中,语言是研究历史必要的根基。古汉语是基础,而民族语言与他国外语是研究历史的新道路。乘语言之翼,可察前人所不知、解旧时所讳言,冲出疑云迷雾,豁然开朗。

王先生对学生的文字功夫要求甚严,要求落笔行云流水、诵读齿颊生香。受到邓文如先生良好训练的他,借鉴清代桐城派散文的风格:“采文言句式而慎用之、乎、者、也;史料力求准确可靠,立论力求精当公允,行文力求洗练流畅,结构力求紧凑合理,不用乖僻之字,不引艰深之典,不坠无谓之谈,不惜文章短小。”文风无华而耐人寻味,弟子后辈苟能访寻其迹并逐渐形成独特风格,则立足学林,自不待言。

恪行律己是先生立言立行的准则,他对教育事业的严谨态度影响着一代又一代晚辈学生。追溯先生往事,已身为博导的余梓东教授感慨颇多。一次讲授《清代史料学》课程时,已是88岁高龄的王老先生记错一个年代。余梓东先生当时即以察觉,但不敢冒然指任,心想:“王老是清史泰斗啊,指出他的错误和要他接受错误都不是轻巧的事。”出人意外,第二次上课先生自己查实错误,进行纠正并连连向学生道歉。每每想到此事,学生们无不动容感叹、反省自躬。

二、事必躬亲,诲人不倦

从燕园求学的意气风发到耄耋伏案的壮心不已,王锺翰先生醉心研究不知寒暑,在浩如烟海的史料中沉潜浸淫几十年如一日。在教育工作上更是如此,事事躬行以作表率,常常不避自己的年龄。在七十一岁那年,他还曾带着三名研究生远赴东北考察。此行历时一个半月,从北到南、自东向西,往返行程万里以上,其路程之曲折、环境之恶劣不可言表。

著名历史地理学家谭其骧先生辛闻此事,惊叹连连,再三嘱咐王先生记录下这段不凡之旅。王先生遂作《东北考察记》一文,记叙二十世纪八十年代中期,率弟子一行北上调研之事:出山海关,至沈阳故宫,访旧城遗风,越长白巍峨,抵江北黑河。一路奔波,为了让三名弟子对清朝入关有深刻的感性认识,年过七旬的王先生入繁林蓊郁、僻静乡野,看遍那些早已烂熟于心的碑文、建筑。回忆的画面中,青衫布褂的老者带领年少学子,跋涉于遥远的北疆,寻觅旧迹畅谈史话,爽朗笑声不绝于耳。

教诲后辈的执着追求,不仅仅限于史学人才的培养,先生始终关怀着青年学生们的成长与成人。作为中央民族大学的终身教授,王先生古稀之年仍在为学生们授课、进行讲座,受到全校师生的尊敬与热爱。一位文学系的学生曾在校报上写下自己的感动与感激:

“王老已83岁高龄,精神矍铄,情绪饱满,虽然有极个别字吐字不太清楚,但他说得很慢,尽量让同学们听懂。谈到清史,王老口若悬河,旁征博引,年代记得清清楚楚,援引例子的出处也能随口说出,令同学们惊叹不已,钦慕王老的记忆力。说到精彩处,辅以手势,时时博得阵阵热烈的掌声。只有在背转身去黑板上写字时,好几个碎步才能完成黑板与讲台的距离,方才确实看出王老确实高龄。这段空隙,教室里寂静无声,都以一种崇敬的目光注视着王老。

除了学识渊博,还有一点更加让年轻人们钦佩,就是他的敬业精神和为人师表的风范。他一直站着讲课,整整两个小时,多次劝他坐下亦不坐,中间没有休息,也没有喝一口水。

王老不仅传给我们知识,还教给我们好多做人的道理和治学态度。在此,我们衷心地向王老道一声:谢谢您,辛苦了!”

三、平易近人,有教无类

和学生们在一起,王锺翰先生幽默风趣,充满亲和力。“老小孩”,即是学生们给王先生起的绰号。孩童一般真挚,朋友一样亲切,先生善于为学生们创造宽松、融洽的学习氛围,于谈笑风生间纵观古今,师生互答中探究史事。

对于清史、满族史爱好者们,王先生有着非同寻常的关怀和耐心。经常有后生晚辈登门拜访,拿着自己的作品来找他作序或寻求斧正。他无一不细细翻看,为作者指点迷津。还有一些退休的老年人,看过不少“戏说”之类的清宫影视作品,对那段历史产生了浓厚兴趣,慕名前来请教。他都一一热情接待,从不敢怠慢。有的老同志一时难以接受学界传统理论,他就让夫人涂荫松整理出相关史籍送给他们。夫人去世之后,先生弟子们便担起这一“责任”。达力扎布教授的家离王先生最近,也是受此番“差使”最多的。谈及此事,他满腹“无奈”:“经常有外地的爱好者坐火车来拜访王老,我们就奉老师之命去接送,有时还要安排饮食起居。走的时候,还要去图书馆查找一些史料给他们带去。我们经常为王老的身体和精力担心——毕竟是九十多岁的人了,精力有限。可王老对普通人的请教同样一丝不苟。”

“戏说”、“秘史”乃今日之风,历史事实被信笔涂鸦致面目全非,浓妆出场,以博世人一笑,令人咂舌扼腕。先生坚守“史德”,奉行秉笔直书的传统,不为世俗浮云遮眼。面对被误导的大众,王先生答疑解惑,去虚妄、不敷衍,年事已高而此心不已。

四、桃李芳菲,弟子有成

六十余载奋斗在教育一线,王锺翰先生先后担任过30多个年级的本科教学工作,培养出二十多名博士、硕士研究生,其中许多已经成为民族史学界的佼佼者。

提及弟子,王先生总是满怀喜爱与欣慰,视如己出。其中,清史、满族史学者定宜庄研究员、刘小萌研究员,清史学者姚念慈教授,蒙古史学者达力扎布教授,以及美国哈佛大学东亚语言和文化研究所欧立德教授,日本早稻田大学文学部柳泽明教授等众多弟子皆已在自己的研究领域开拓出一片新天地,浮游史海,游刃有余。

时至今日,师生之间的联系往往随着学生毕业而渐行渐远。传统的“一日为师、终身为父”似乎也仅存于书本之中。先生与众弟子的师生情谊却与父子之情相仿,因而弥足珍贵,闻者动容,知者钦敬。他传授给弟子生平所学:勤奋于业,持之以恒;恪守于行,表里如一;博学于文,孜孜不倦。弟子们心中则铭刻着恩师踏实为人,潜心书山,博学德馨。先生穷毕生之力开创的事业——满族史、清史研究,必将人才辈出,硕果累累 。余梓东教授怀念先生的音容笑貌的话又在耳边回响:酷热的夏天,年已九十的先生静静地坐在沙发上看书,吹着老旧的电扇,偶尔侧身在小茶几上记录摘抄,脸上洋溢着学海徜徉的安详与愉悦。

后 记

先生今已远归道山,但其治学精神却一直感召后辈,日月可鉴。

当今学界,作清史、满族史者,无不知晓王锺翰先生大名。整个20世纪,国内先后出现了孟森、郑天挺、萧一山、王锺翰等一批治清史之专家,此四人中王先生年纪最小,但其在学术界所取得的成绩足以与其他任何一位前辈媲美。

作为中国古代史一部分的清史一直是史学界研究的重要课题。如今清史著作浩如烟海,数不胜数,可是先生的著作却一直被视为经典,引用不衰。究其原因,乃观点新颖、不拘窠臼,考据精详,而又不失分析之故。因而先生每一部作品都被视为清史学界上乘之作。

王先生的影响不仅仅局限在国内,在国外学界先生同样声名远播。日本学者对清史、满族史的研究一直居于领先地位,这是学术界公认的事实,可是这些研究者又无不敬佩先生学问之渊博,观点之深刻,考据之精当,在他们的论著中,先生言论常被视为经典加以引用。再如倡导“新清史”的一些美国学者同样对先生为人及其著作敬而尊之。与此同时,一些日本、美国、韩国的学者也慕名来华向先生求教请益,甚至拜在先生门下,攻读学位,现今他们也早已成为各自研究领域中的佼佼者。

王先生留给后辈学者的不仅仅是他的论著,先生的治学精神和豁达胸怀同样值得后辈敬仰。恰如邸永君先生感言:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。先生那一代国学大师的渐次离去,使人面对当今学术界无法不心生感慨。先生乃当今清史满族史学界泰斗,国学大师。与诸多同时代的大师不同,先生既无家学之渊源,又无髫龄就傅之经历,其成功主要靠自身之努力与诸师之培养。”当岁月磨砺青春,青丝染成白发,只有那悠久隽永朴实无华的精神依然历久弥新。

赞曰:生于动荡,读史救国。乐天知命,豁达淡然。钟爱史学,自成一家。教书育人,桃李芬芳。实乃学界之典范,师道之楷模也!